Les dés étaient pipés d’avance contre le campement de l’UQAM. Dès les premiers instants de l’audience en Cour supérieure où le juge Louis-Joseph Gouin entendait la demande d’injonction de l’université pour démanteler le campement installé depuis la mi-mai, il a déclaré « je serais surpris de rejeter entièrement l’injonction provisoire sans faire rien d’autre ».

Au diable les faits et la justice.

En effet, parmi les critères nécessaires lors d’une demande d’injonction provisoire la partie demanderesse doit démontrer l’urgence d’une situation. Ainsi, il faut démontrer que l’intervention d’urgence (provisoire) de la Cour est nécessaire et que la partie demanderesse agit avec diligence en faisant la demande.

Dans le cas de McGill, le juge Marc St-Pierre a refusé la demande d’injonction de l’Université McGill visant à démanteler le campement propalestinien installé sur son campus du centre-ville.

Il avait statué que l’institution n’avait pas prouvé que la situation au campement était suffisamment urgente pour justifier l’émission d’une ordonnance afin de forcer l’évacuation des terrains.

La situation soulevait des questions complexes en raison de la confrontation de deux droits fondamentaux – dans ce cas-ci, la liberté d’expression des manifestant.e.s contre les droits de propriété de l’Université McGill. Il ajoutait qu’il était nécessaire d’avoir un débat plus large sur la question, notamment pour déterminer si une «occupation pacifique» doit relever du droit à la liberté d’expression.

Justice St-Pierre

Selon le juge St-Pierre, la situation soulevait des questions complexes en raison de la confrontation de deux droits fondamentaux – dans ce cas-ci, la liberté d’expression des manifestant.e.s contre les droits de propriété de l’Université McGill. Il ajoutait qu’il était nécessaire d’avoir un débat plus large sur la question, notamment pour déterminer si une «occupation pacifique» doit relever du droit à la liberté d’expression.

«La question est importante en plus d’être complexe de sorte qu’une analyse plus approfondie que ce qui se fait normalement dans un contexte d’une injonction provisoire est souhaitable», a-t-il écrit.

Pourtant dans les deux cas, les faits sont les mêmes

À priori, il serait possible de penser que la demande d’injonction de l’UQAM était plus ‘’raisonnable’’ que celle de McGill car elle n’exige pas la démolition complète du campement, seulement sa restriction. Or, si les demandes de l’UQAM étaient accordées, celles-ci mèneront matériellement au démantèlement du campement.

Par ailleurs, selon la démonstration de preuve par les avocats qui représentaient le campement, les craintes exprimées par l’UQAM n’étaient « que des suppositions ». Effectivement, les manifestant.e.s ont « créé des sorties d’urgence conformes aux consignes du Service [de sécurité] incendie de Montréal » dès le 20 mai, et des mesures de sécurité ont été prises sur le campement, où règne un « esprit de collaboration et d’écoute ».

« L’urgence nous semble bien maigre»

Me. Émilie E. Joly

Dans ce contexte, « L’urgence nous semble bien maigre », a ajouté l’avocate Me. Émilie E. Joly, pour le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM, en décrivant le campement comme un lieu « calme, serein».

Or, le principal argument avancé par les avocats représentant le recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage, pour justifier ce recours juridique engagé avec des fonds publics était le droit de propriété et de gestion de l’UQAM sur l’espace occupé par le campement. L’ironie dans le positionnement du recteur est d’ailleurs difficile à ignorer….

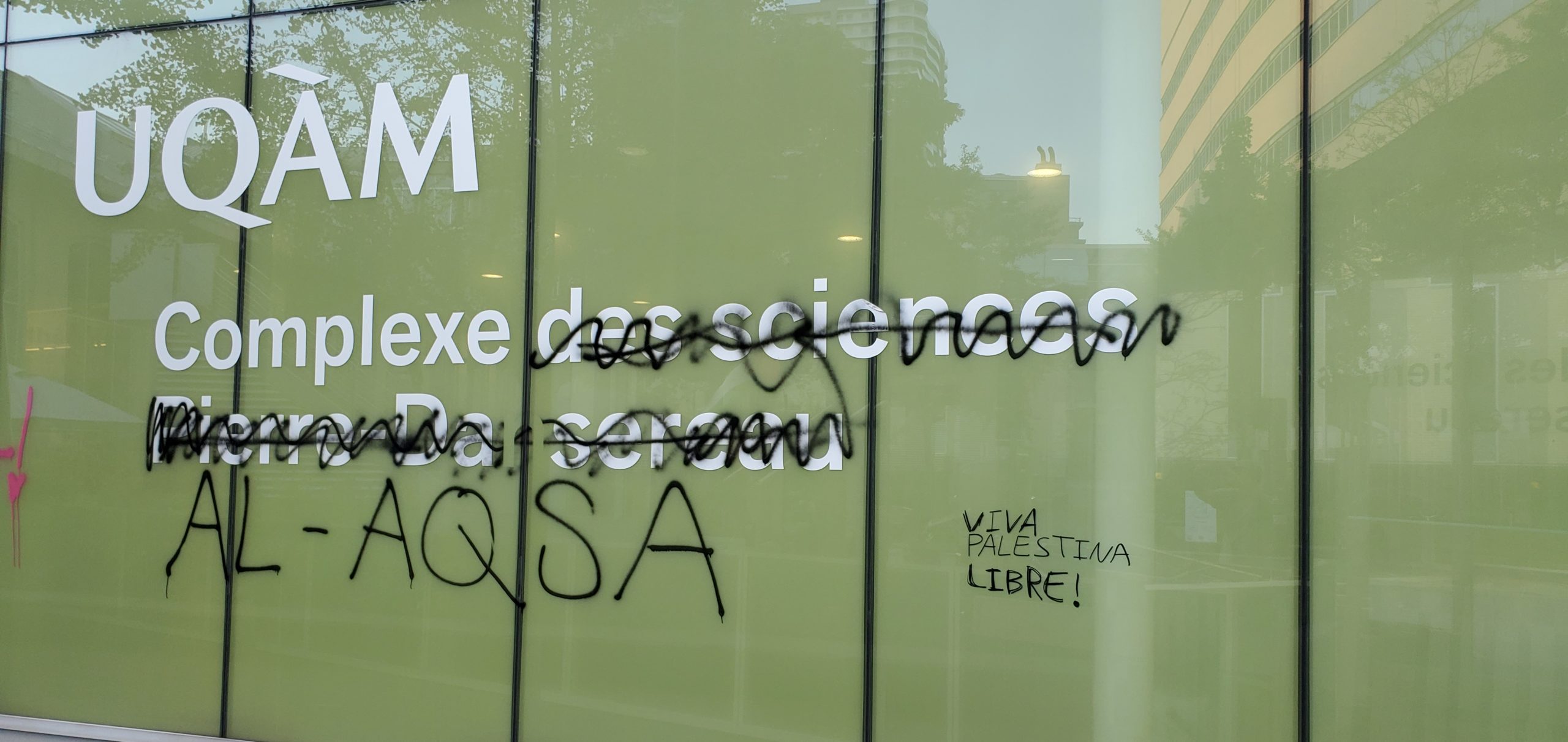

De surcroît, dans leur argumentaire au tribunal, les deux administrations universitaires ont soulevé les mêmes épouvantails pour appeler au démantèlement et à l’urgence de la situation : graffitis, gens masqués, personnes présentes qui n’étaient pas aux études, barricades, portes et accès bloqués.

Deux poids, deux mesures

Comment est-ce possible que le juge Gouin a alors pu, dès les premiers instants de l’audience, sans même avoir entendu ou lu les faits, statuer qu’il devait accorder l’injonction d’urgence à l’UQAM ? Quelle est la différence entre le cas de McGill et celui de l’UQAM pour justifier un jugement aussi précipité ?

Dans un article du Devoir, intitulé «Mêmes buts, traitements différents pour les campements pro-Palestine en Amérique» l’autrice, Stephanie Marin, explore le traitement différent des autorités entre les campus américains et les campus canadiens.

Elle écrit : «Jusqu’à maintenant, les campements sont demeurés en place dans les villes canadiennes, un contraste avec les images en provenance des États-Unis qui montrent la police antiémeute débarquer sur les campus pour arrêter de nombreux étudiants et arracher les tentes.»

Au moment de la publication de l’article (le 2 mai), le campement de l’UQAM n’était pas encore érigé. Or, suivant les récents développements, serait-il possible de voir se dresser une autre frontière, plus invisible, mais tout aussi révélatrice?

Un article du New York Times publié le 24 mai semble éclairer la question. On y décrit comment, ces dernières semaines, des policiers et des administrations universitaires se sont affrontés avec des manifestants pro-palestiniens sur des dizaines de campus universitaires, arrêtant des étudiants et étudiantes, supprimant les campements et menaçant de conséquences académiques. Au total, plus de 2900 personnes ont été arrêtées ou détenues sur les campus du pays.

À lui seul, dans l’État de New York, plus de 535 personnes ont été arrêtées et de ce nombre, 63% de ces arrestations ont eu lieu dans des universités publiques. L’exercice est loin d’être scientifique mais il peut tout de même permettre de comprendre certaines réalités auxquels le mouvement montréalais de solidarité avec la Palestine doit faire face.

Profilage politique et social :

‘’Sécurité’’ pour les uns, Répression pour les autres

Lors de l’audience de l’UQAM, le juge Gouin a claironné devant tous et toutes que selon lui les policiers de la Ville de Montréal ont mis leurs gants blancs en ce qui a trait au traitement des étudiants et étudiantes au campement de McGill.

« Le rôle des policières et des policiers dans une telle situation est d’assurer la paix, le bon ordre, la sécurité des personnes, et ce, dans le respect des droits et libertés.»

SPVM

D’ailleurs, suite au jugement de McGill, le SPVM a rappelé «que le rôle des policières et des policiers dans une telle situation est d’assurer la paix, le bon ordre, la sécurité des personnes, et ce, dans le respect des droits et libertés.»

Par contraste avec ce positionnement de ‘’bon ordre, sécurité et respect des droits’’ pour le campement de McGill, le SPVM a déployé son arsenal d’émeute pour les dizaines de manifestant.e.s pro-palestiniens qui avaient appelés à un pic-nic familiale à l’intersection de la rue St-Urbain et Président-Kennedy, le 20 mai dernier lors de la Journée des patriotes.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des équipes policières sortir leur artillerie lourde vêtu en robocop, claquer sur leurs boucliers et même tirer des projectiles lacrymogènes directement sur les personnes présentes. Des personnes en ont reçu à même le thorax, sur les jambes et dans la figure.

Dans un des clips qui circulent, un policier pousse la menace encore plus loin en affirmant: «Ça va faire mal quand on va rentrer là-dedans. En tout cas, c’est sûre que ça va faire mal». (voir vidéo), faisant allusion au moment où les policiers auront le feu vert pour démanteler le camp.

Pourtant, dans ces mêmes clips vidéos, on entend clairement les manifestant.e.s scander ‘’peaceful protest’’ (manifestation pacifique).

L’histoire de l’UQAM, histoire populaire

L’histoire de l’UQAM en est une de mobilisation populaire et de démocratisation de l’éducation auparavant réservée aux élites du Québec. En effet, tel que le souligne Carl Robichaud dans un article publié dans le cadre des 50 ans de l’UQAM sur le site du Syndicat des Étudiant·es Employé·es de l’Université du Québec à Montréal SETUE, la naissance même de l’UQAM s’est fait dans la contestation populaire.

Il rappelle que l’ouverture de l’UQAM fait suite à la création des cégeps en 1967. « Avec la démocratisation de l’éducation, le nombre d’étudiant·e·s pré-universitaires explose et les places dans les universités francophones sont terriblement insuffisantes. Au moins 65% des étudiant·e·s inscrit·e·s dans les programmes pré-universitaires ne pourront faire leur entrée à l’université l’année suivante. En 1968, un grand mouvement de mobilisation en faveur de l’instauration d’une seconde université francophone est lancé par les étudiant·e·s du CÉGEP de Lionel-Groulx. Le mouvement cherchera à forcer la main du gouvernement en occupant les institutions scolaires du Québec.»

L’UQAM et le réseau des Université du Québec sont le résultat direct de ces occupations, manifestations et mobilisations sociales.

Au fils des ans, ces espaces universitaires continueront de marquer l’histoire en passant par les luttes syndicales, ouvrières, féministes, écologistes et antiracistes, comme celles contre l’Apartheid en Afrique du Sud.

Dans toutes ces luttes, les administrations universitaires, le système juridique ainsi que les forces policières se sont trop souvent retrouvés du mauvais côté. Faut-il se surprendre qu’ils le sont encore aujourd’hui en plein coeur d’un génocide télévisé et diffusé partout à l’échelle global?

La Palestine et la boussole politique

Il a souvent été dit que la lutte palestinienne est une véritable boussole politique qui se retrouve à l’intersection de plusieurs luttes que ce soit des luttes décoloniales, antiracistes, écologiques, de classes économiques ainsi que des luttes féministes pour n’en nommer que quelques-unes.

À la lumière de ces réalités et du traitement différé de la part des autorités administratives, judiciaires et policières entre les deux campements, le mouvement de solidarité avec la Palestine devra travailler à faire converger de manière délibérée et intentionnelle ces différentes luttes. Effectivement, c’est par cette convergence que le mouvement établira le rapport de force nécessaire pour changer le cours de l’histoire et contribuer à mettre fin au génocide du peuple palestinien.

Dans une entrevue accordée au Magazine Affaires universitaires une militante du campement surnommée Leila Khaled disait : « C’est rafraichissant ce qui se passe dans les campements en ce moment, cela montre que notre boussole vers la justice et l’autodétermination des peuples est encore vivante, malgré tout».

Pour Palestiniens et Juifs Unis (PAJU), injonction accordée ou non, nous lutterons tant et aussi longtemps qu’il le faudra pour que nos espaces universitaires demeurent des espaces ouverts et publiques, de contestation et de mobilisation populaire et ce surtout en contexte de génocide. Que ces espaces soient des espaces élites ou populaires, tel que Christian Le Guillochet a dit:

« Il faut créer l’action, parce que l’action crée le mouvement, et que le mouvement entraîne des individus.»

En tant que Palestiniens et Juifs Unis (PAJU), nous sommes à la fois honorés et très fiers de participer à ce mouvement et les campeurs et campeuses qui sacrifient leur confort pour faire avancer la lutte de solidarité avec la Palestine font partie de notre liste de héros et héroïnes.

On lâche rien. La Palestine vivra! La Palestine vaincra!